院長のプライベート写真集

2024年04月19日

今回は、清水 学(しみず まなぶ)院長のプライベート写真と共に、院長先生の紹介をさせていただきます。

「患者さんが満足しなければ、どんなよい治療を行おうと失敗である」ということを軸に考え、行動することを大切にされています。

〇経歴

2003年 東京歯科大学卒業後、勤務医としてさまざまな経験を積む。

2009年より清水歯科医院勤務、2013年に院長就任。

駆け出しのころは、いくら丁寧に接しても自身の未熟さを感じ取られてしまい、なかなか気を許してくださる患者さんがいなかったのだそうです。しかし、経験による自信がついたことで患者さんからの反応が変わったと感じ、自信を持つことの大切さを実感したとのこと。さらに、常に学び、科学的根拠に基づいた正しい治療・材料のみを選択する判断力を培うことで、初めて自信を持って治療ができると感じているそうです。

〇趣味・好きなこと

趣味は、水泳、園芸、2人の娘さんと遊ぶことだそうです♪

休日はアクティブに、そしてご家族との時間を楽しまれています。

〇スタッフから見た院長先生

・熱血な指導をする診療中と、面倒見がよく明るく面白いプライベートな時間と公私のメリハリをきちんとつける先生です。

・1人ひとりのスタッフを本当に大切に考えていて、親身になってくれます。

・医院の風土としてコミュニケーションを大切にしていて、スタッフ同士や患者さんとの対話などそういった部分を作り上げているのは院長先生の方針があるからだと思っています!

〇院長先生より一言

私はすべての患者さんが笑顔で通院していただくことを目標としております。

患者さんの笑顔を作れるよう、私たちは「質の高い医療を提供できるようにすること」「患者さんの気持ちに配慮すること」「常に勉強の姿勢を持ち続けること」をお約束します。

一人でも多くの笑顔に出会えることを楽しみにしております。

ページを見る

あいうべ体操で口呼吸から鼻呼吸へ

2024年04月5日

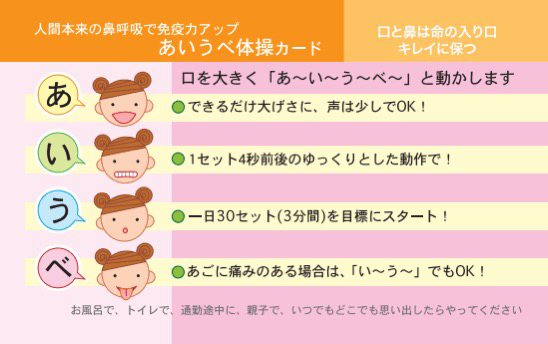

今回は、口呼吸の改善のために行うトレーニングである「あいうべ体操」について紹介します。

口呼吸が癖になってしまい、鼻呼吸がし辛いという方も、あいうべ体操を習慣にすることで、口呼吸を改善することができます。いつでもどこでもできる簡単なトレーニングなので、ぜひ実践してみてください。

〇あいうべ体操とは?

あいうべ体操は、口呼吸改善のために考案されたトレーニングです。本来、呼吸は鼻で行うようにできているのですが、無意識のうちに口呼吸になってしまっている方も多くいらっしゃいます。口は呼吸をするための器官ではないため、さまざまな弊害が起こるのです。あいうべ体操を習慣化して、口呼吸の改善を目指しましょう。

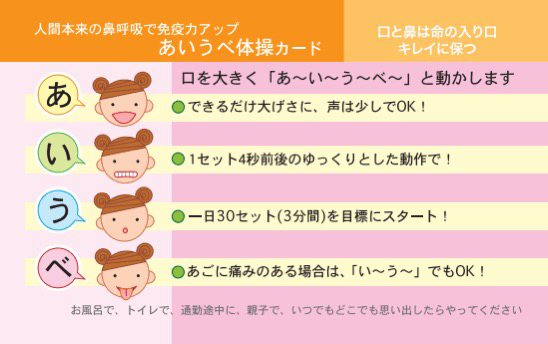

あいうべ体操は、次の4つの動作をくり返します。声を出しても出さなくてもどちらでも大丈夫です。

(1)「あー」と口を大きく開く

(2)「いー」と口を大きく横に広げる

(3)「うー」と口を強く前に突き出す

(4)「ベー」と舌を突き出して下に伸ばす

(1)~(4)を1セットとし、1日30セットを目安に毎日続けましょう。

〇あいうべ体操で改善できること

あいうべ体操を行い、しっかりと鼻呼吸を行えるようになるとどんなことが改善できるのかを紹介していきます。

- ・アレルギーの症状の改善

- ・感染症の予防

- ・うつ病などの心の病気の改善

- ・便秘などのお腹の病気の改善

- ・虫歯や歯周病の予防

このように、さまざまな病気の改善や予防が期待できます。そして口腔内の健康維持にも繋がります。口呼吸の場合、口腔内が乾燥し、唾液の分泌が減少してしまいます。そうなると、汚れを洗い流してくれる自浄作用をはじめとした、唾液の働きが低下し、虫歯や歯周病になりやすい環境になってしまうのです。そのため、あいうべ体操によって鼻呼吸を行うことで、口腔内の健康も保つことができるのです。

〇まとめ

あいうべ体操と鼻呼吸の大切さを紹介しました。無意識に口呼吸になってしまう方は、普段から鼻呼吸を意識し、あいうべ体操を日常に取り入れることで、口呼吸を改善していきましょう。

ページを見る

ご飯の食べ方

2024年03月15日

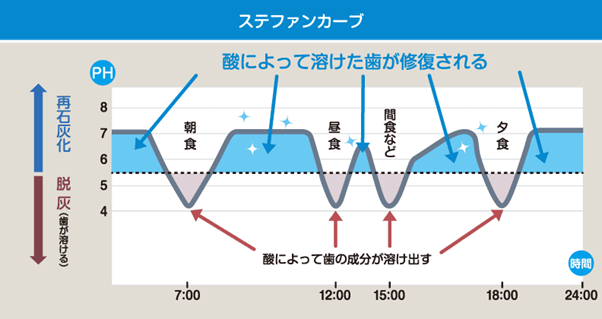

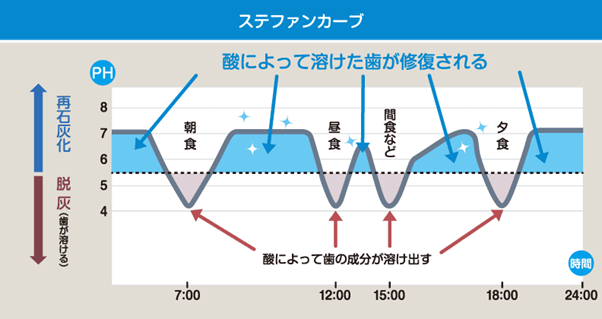

食事をすると口の中には変化が起こります。今回は、それを示す「ステファンカーブ」という表を用いて、食事と虫歯の関係についてお話していきたいと思います。

〇ステファンカーブとは

ステファンカーブとは、口の中のpH(ピーエイチ)の変化を表したグラフのことです。

口の中では、食事のたびにpHが下がり酸性に傾きます。このように、酸によって歯の成分が溶け出すことを「脱灰」と呼びます。

食事が終わると、唾液の緩衝作用でpHは元の中性に戻り、さらに唾液に含まれるカルシウムやリン酸によって、溶け出した歯を修復する「再石灰化」が起こることで、虫歯への進行を防いでくれるのです。

口の中のpHが下がったままだと、歯の表面のエナメル質が溶かされ続けた結果、穴が開いてしまい歯科医院での治療が必要になります。

つまり、虫歯の進行を予防するためには、pHが下がる時間が短くなるようにすることが大切なのです。

〇口の中のpHが下がる時間を短くするためのご飯の食べ方

口の中のpHが下がる時間を短くするためには、ごはんの食べ方が重要です。

ダラダラ食べや間食を頻繁にすることで、再石灰化で歯を修復する時間がなくなってしまい、虫歯が進行するリスクが高まります。

毎日の食事は時間を決め、ダラダラ食べや頻繁な間食は控えるようにしましょう。

食べ物だけでなく、飲み物も同様。

糖分が含まれた炭酸飲料、ジュース、清涼飲料水などをダラダラ飲み続けていると、口の中のpHが下がる時間が長くなってしまうため注意が必要です。

また、食後はできるだけ歯磨きをする習慣をつけましょう。

昼食後は仕事や学校の都合で、歯磨きができないという方も多いと思います。

その場合は、うがいをするだけでも、食べかすが洗い流されて口の中の状態がよくなりますよ。

夜は、1日の中でも、もっとも丁寧に歯磨きをしていただきたいです。

就寝中は唾液の分泌量が少なくなるため、できるだけ細菌を減らしておくことが重要なのです。

ページを見る

国島先生の紹介

2024年03月8日

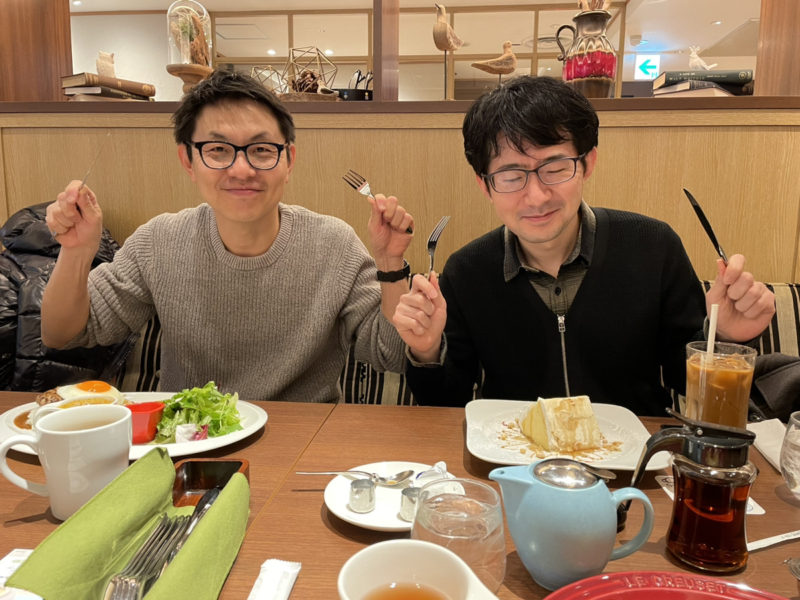

今回は、写真の向かって右側、歯科医師の国島先生の紹介をさせていただきます。

国島先生は、2024年1月から新しく清水歯科医院のメンバーに加わってくださいました。

〇経歴

元々関西の大学の物理学部に通っていましたが、やはり医療職につきたいと考え、明海大学の歯学部に入学されたという経歴をお持ちです。

医療職への情熱が感じられますね!

〇得意な治療

国島先生の得意な治療は、「CR」という虫歯治療で歯を削った場所に樹脂を埋める治療です。

CRを行う際は、お口の中の唾液や血液が、ボンディング剤(接着剤)やレジン(樹脂)に触れてしまうと、唾液中の細菌が入り込んでしまったり、接着力が弱まったりしてしまうため、繊細さとスピード感が必要になります。

万が一虫歯になってしまい、CRでの治療が必要になった場合は、国島先生に安心してお任せください!

〇趣味・好きなこと

野球観戦が大好き。ジャイアンツが特にお好きとのことです!

ジャイアンツファンの方がいらっしゃったら、ぜひ国島先生にお声掛けください♪

また、最近はクリニック近くの喫茶店のパンケーキを夜な夜な食べに行っているそうです。

〇国島先生より一言

患者さんに対して誠実に治療をしたいと考え、清水歯科医院に入社しました。

これからよろしくお願いいたします。

歯科医師、国島先生の紹介をさせていただきました。新しいメンバーとともに、これからもみなさんの歯とお口の健康を守る手助けができればと思っております。

今後とも、よろしくお願いいたします。

ページを見る

医院の方針

2024年02月16日

当院では、「対処療法」ではなく「原因療法」を実践しています。その場限りの治療ではなく、原因をしっかりと分析し、悪い部分を根本的に解決していきます。

そのため、患者さんには検査を受けていただき、見つかった原因に対してアプローチしていきます。

〇治療の流れ

具体的には以下のような流れで治療を行っていきます。

1.問診、応急処置

お口の中の急なトラブルに関しては当日予約も行っており、即日対応しております。

- 被せものが取れた

- 歯がしみる

- 歯が痛い

- 歯肉が腫れた

このようなトラブルに見舞われた際は、1度お問い合わせください。

2.検査、治療

お口の状態を検査します。具体的には、レントゲン検査、歯周病検査、口腔内写真の撮影を行います。レントゲン検査では、歯の内側の部分や、歯を支えている骨の状態を確認します。歯周病検査は、歯と歯茎の間(歯周ポケット)に、プローブという器具を入れ、歯周ポケットの深さを測定。これにより、歯周病の進行度がわかります。また、目で見て現状がわかるよう、説明ツールとしてお口の中の写真を撮らせていただいています。

3.今後の流れの説明

前回の検査結果をもとに、患者様のお口の中の現状説明、治療方法、治療期間などを資料を見ながら詳しくご説明させていただきます。患者様に納得していただいた上で、治療をスタートいたします。わからないことや、不安なことは遠慮せずお話しください。

4.治療

可能な限り、「痛みを抑えた」「削る量の少ない」「簡単に神経を取らない」治療を実践しています。歯医者さんの治療というと、「痛い」イメージを持たれている方が非常に多いと思います。しかし、昨今では痛みが抑えられる治療法や機器が開発されており、当院でもなるべく痛みが少なく治療ができる環境を整えています。また、ご自身の歯を守るため、さまざまな機器や技術を用いて、可能な限り削らない、神経を取らない治療を実践しています。

5.定期検診

治療が無事終わった後は、3~6ヶ月に1度は定期検診にいらしてください。定期的にお口の状態を確認することで、万が一不調が見つかった際も、早期発見ができます。定期検診を受けて、お口の健康を維持していきましょう。

ページを見る

エアフローについて

2024年02月2日

みなさんは「エアフロー」という機器をご存知でしょうか。歯科医院で行うクリーニングに用いられる器具の一種であり、当院でも導入し始めました。今回は、そんなエアフローについて詳しくご紹介していきます。

〇エアフローとは

エアフローとは、水やパウダーを歯に吹き付けて、汚れを取っていく器具です。特に、従来のクリーニングではなかなか届きにくかった、歯と歯の間や、歯周ポケットなどの細かいすきまに効果を発揮します。細かい部分の虫歯や歯周病予防にも効果を発揮します。また、細かい部分の汚れをしっかり落とせるので、矯正治療中の方やインプラントが埋入されている方にもおすすめなクリーニングです。

エアフローでのクリーニングは、研磨剤を使用しないため、歯や詰め物、被せものを傷つけることなくクリーニングができることも特徴です。研磨剤は使用しませんが、施術後は歯がツルツルになりスッキリ感を実感できます。

〇エアフローのメリット

1.クリーニング中の痛みが少ない

通常のクリーニングで用いられるスケーラーよりも、お口の中を傷つけることなく施術ができます。

2.短時間で施術が完了する

細かな粒子が広範囲に向けて噴射され、短時間の施術でも効果が実感できます。

3.着色汚れに効果あり

茶渋やたばこのヤニを原因とする着色汚れにも、高い洗浄効果が期待できます。

当院でもエアフローを導入しました!

当院でもエアフローを導入いたしました。保険外診療となり、¥1.100(税込)で行っております。虫歯、歯周病予防にも高い効果を発揮するエアフロー。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

ページを見る

メンテナンスと定期検診

2024年01月19日

皆さんは歯科医院での定期検診やメンテナンスを受けていますか?一般的には、3~6ヶ月に1度のペースで定期検診を行うことが望ましいとされています。虫歯、歯周病の予防や早期発見に繋がるため、将来的に自分の歯を多く残すことが期待できます。

〇定期検診、メンテナンスの目的

当院が予防歯科を通して大切にしていることは、虫歯や歯周病の予防はもちろんのこと、長期にわたってお口の健康を維持し、かつ、患者さんの生活の質を向上させることです。自分の歯をより多く残すことは、いつまでもおいしく食事を楽しむことや、全身の健康維持のためにもとても大切なことです。

また、噛み合わせも生活の質を向上させるためには重要なポイント。80歳になっても自分の歯が20本以上あることを目標とした、「8020運動」を達成した方は噛み合わせが正常な方が8割を超えていたというデータがあります。正しい噛み合わせでしっかり噛むことは、食事をおいしく楽しむことができるだけではなく、歯の寿命を延ばすことができ、噛むことで消化器への負担を減らしたり、認知症予防に繋がったりと、お口の中以外の全身の健康にも繋がるのです。

・定期検診:定期検診は病気や不具合を見つけることで、治療終了後、新たな問題が起きていないかをチェックをします。

普段の歯磨きではどうしても落としきれない汚れがあります。落としきれなかった汚れが蓄積し、時間が経ってしまうことで虫歯や歯周病を発症してしまいます。また、噛み合わせやお口の癖などによって歯や顎の骨がダメージを受けることもあります。そういったお口の中の問題が発生していないか、以前治療した補綴物などが悪くなっていないかなどのチェックを行うことが目的です。もしも問題が起きていても、早期発見・早期治療ができることでお口にとっても時間・費用の面でも負担を減らすことができます。

・メンテナンス:メンテナンスは健康なお口の維持、さらに健康にするために、継続的にお手入れすることを意味します。

普段の歯磨きではどうしても落としきれない汚れがあります。落としきれなかった汚れが蓄積し、時間が経ってしまうことで虫歯や歯周病を発症してしまいます。そういったご自宅でのケアでは落とせない部分の汚れや歯石、着色などを綺麗に落とします。見た目がきれいになる、お口の中がスッキリするだけでなく、定期的にすみずみまで汚れをしっかり落とすことで虫歯や歯周病を予防することができます。また歯科衛生士が、生活習慣、健康状態をはじめプラークコントロールの変化などをアドバイスを行います。

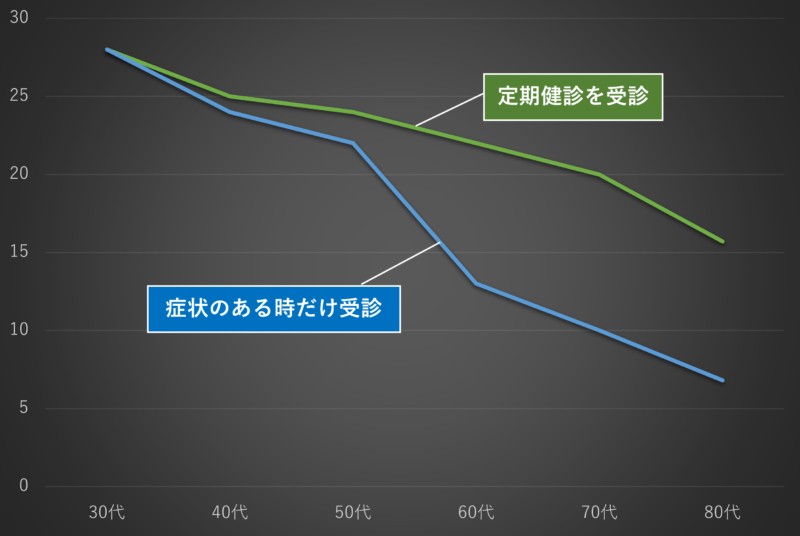

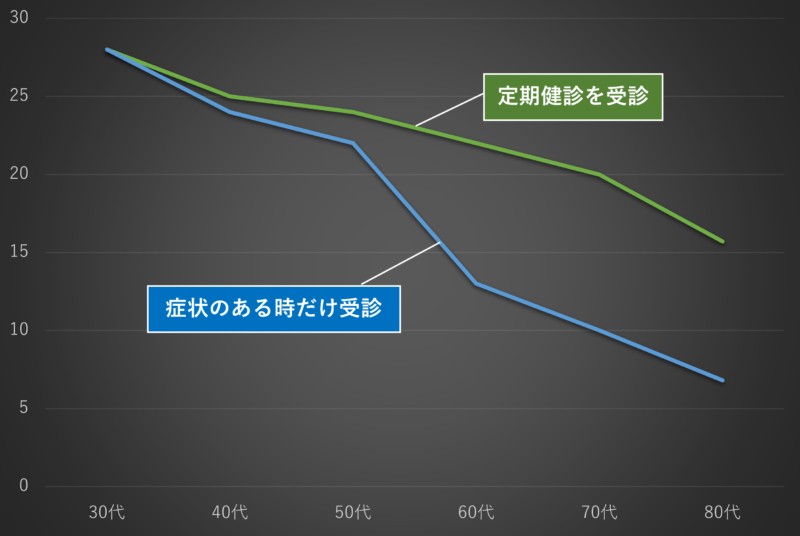

〇定期検診、メンテナンスを受けることで残存歯が多くなる

下記のグラフでもわかる通り、症状があるときだけ歯科医院を受診する方と定期検診を普段から受けている方とでは、50代以降に残っているご自身の歯の数に差が出てきます。

定期検診では、虫歯や歯周病が見つかったとしても、早期発見できるため、歯の寿命を延ばすことができます。また、検診と共に歯のメンテナンスを行うことで、ご自身では落としきれなかった汚れや歯石を除去します。さらに、表面をツルツルに磨くことで汚れが付きづらい歯にすることが可能です。

歯を失った時にさまざまな方法で機能を回復することができます。しかし、ご自身の歯がしっかりと機能しているということは、食事を快適に楽しむことができ、全身の健康にもよい影響を与えます。ぜひ、定期検診やメンテナンスを受け、少しでも多くご自身の歯を残していきましょう。

ページを見る

新年のご挨拶

2024年01月12日

新年あけましておめでとうございます。

能登半島地震、羽田空港航空機事故で被害を受けられた皆様にお見舞い申し上げます。

本年も皆さんのお口の健康を維持するためのサポートをさせていただけるよう、スタッフ一同努力して参りたいと思います。

さて、年末年始は皆さんどんな過ごし方をされたでしょうか。

帰省をしたり、仲間と集まったり、普段よりも飲食を伴う集まりが多かったという方もいらっしゃると思います。

お休み中は、普段と違う食生活や生活リズムが続いたことで、歯やお口の中の不調を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。少しでも気になる症状があったら、お気軽にご来院ください。

当院では、以下の6つの点が患者様から評価をいただいております。

- 納得していただくまで説明

- 再発を防ぐ精密治療

- 対症療法ではなく原因療法

- バリアフリー構造

- 通いやすい価格設定

2024年度も、埼玉県ふじみ野市、富士見市、三芳町、鶴瀬駅、みずほ台駅周辺の皆さんに評価される歯科医院(歯医者)を目指していきたいと思います。

本年も清水歯科をどうぞよろしくお願いいたします。

ページを見る

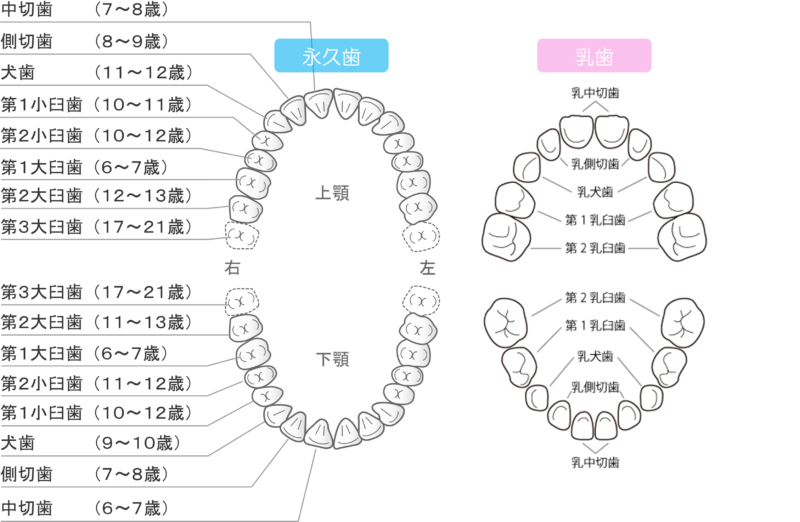

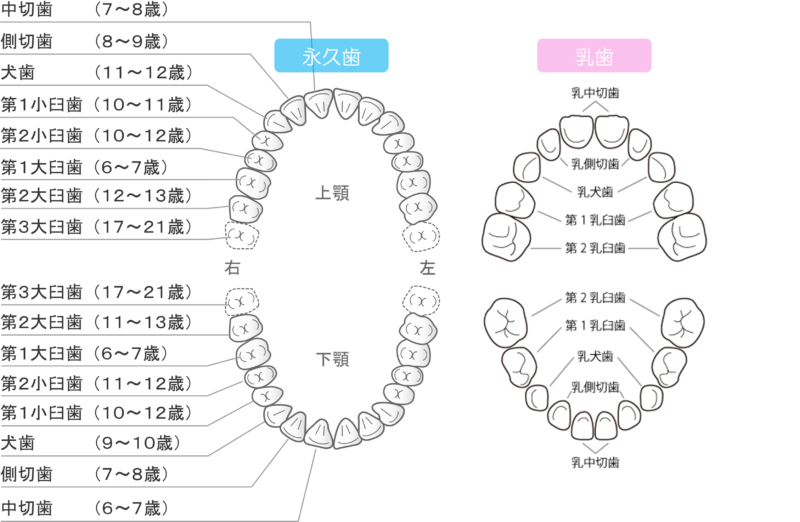

歯の生え変わり

2023年12月15日

6歳〜12歳にかけて、乳歯から永久歯に生え変わっていきます。一般的に、下の前歯が1番初めに抜けることが多いとされています。

生え変わったばかりの歯は、やわらかく酸に弱い状態となっており、歯の表面が粗く、汚れが付着しやすいです。そのため、非常に虫歯になりやすく、普段の歯磨きはもちろんのこと、フッ素の塗布などの虫歯対策をしていく必要があります。

⚫︎基本的な萌出時期

一般的には下の前歯(乳中切歯)が6歳頃に抜け、永久歯が生えてきます。そして、前から6番目の歯である、「第一大臼歯」が生えてくるのもこのころです。その後も順を追って、乳歯から永久歯へと生え変わっていきます。親知らずは一般的に、17歳〜21歳頃に生えてきます。親知らずの萌出には個人差があり、生えない方もいます。生え変わりの時期は、お子さんの歯をよく観察することが大切です。永久歯が後ろから生えてきているのに、乳歯が抜けないなどのトラブルもよく見られるので、異変があればすぐ歯科医院を受診しましょう。

⚫︎早期萌出、晩期萌出の個人差

萌出時期に関してはあくまでも目安になるので、個人差があると考えてください。しかし、余りにも基本的な萌出時期とかけ離れている時は、歯科医院を受診したほうがよい場合もあります。目安としては、基本的な萌出時期と約1年前後違うと「早期萌出」、「晩期萌出」と呼ばれます。歯科医院で相談してみましょう。

ページを見る

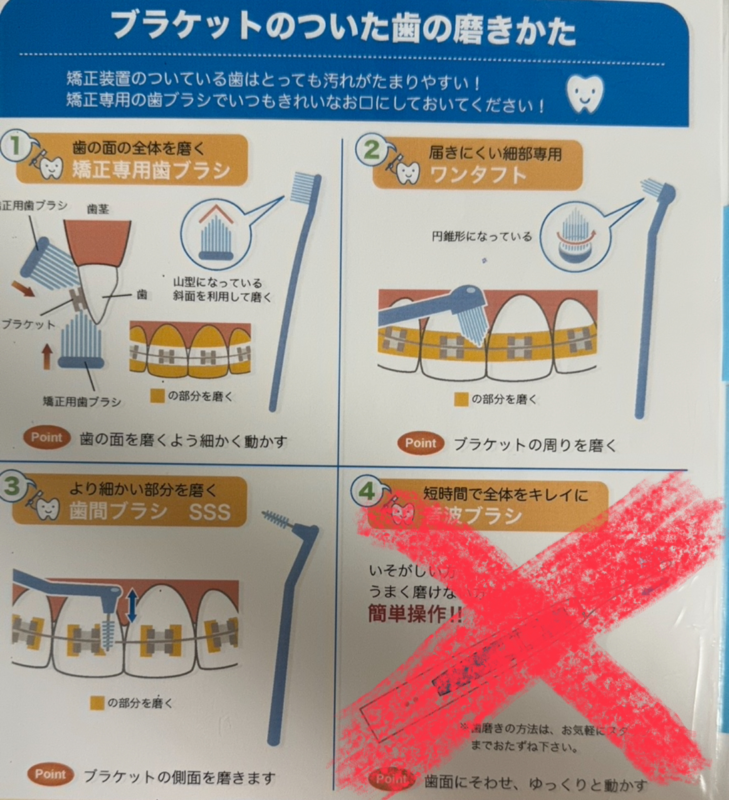

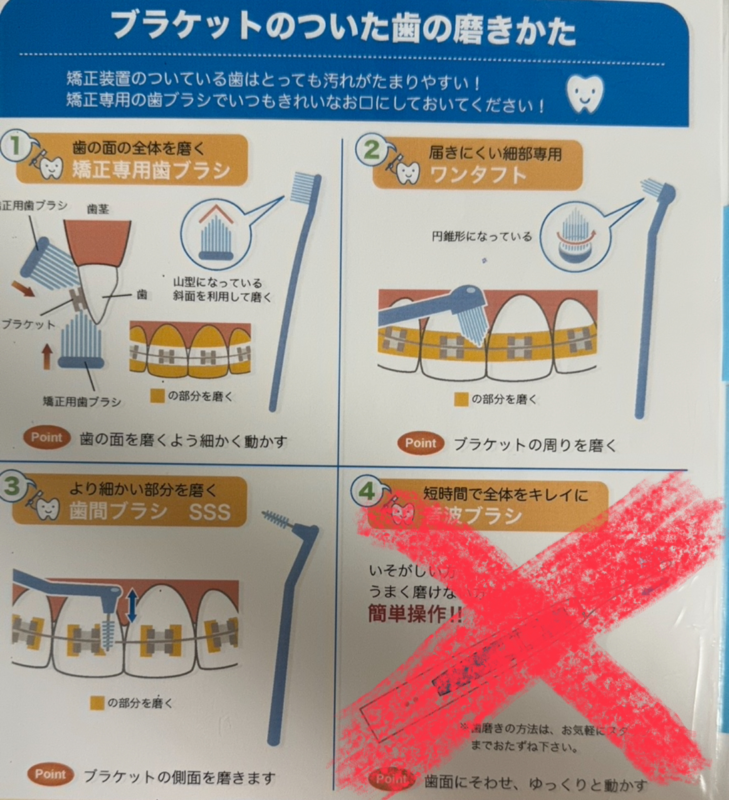

歯列矯正治療の経過(第二弾)

2023年12月1日

10/10(火)投稿のブログ「歯列矯正治療を始めるには」でご紹介した患者様の治療経過です。

8月に矯正をスタートし、3回目の調整を終えました。

ワイヤーが入ったため、歯ブラシがうまく当たらず、以下の道具を使っています。

矯正専用歯ブラシ

ワンタフト

歯間ブラシ SSS

矯正装置がついている歯は、器具の間に汚れが溜まりやすく、汚れが残っていると虫歯や歯周病のリスクが高まります。

矯正専用の歯ブラシや、細かい部分の汚れを取りやすい補助用具を使って、汚れをしっかり取り除きましょう。

ご紹介した歯ブラシや補助用具は当院でも発売しています。

当て方がわからないときは、指導いたしますのでお声掛けください。

矯正専用歯ブラシ

矯正専用歯ブラシは、通常の歯ブラシとは形状が違い山型になっています。傾斜になっている部分を利用し、矯正器具に対して少し斜めに当てることで、ワイヤーのすきまに当たりやすくなります。

ワンタフト

ワンタフトは、毛束が1つになった円柱型の小さなブラシです。普通の歯ブラシでは届きにくい場所の清掃に向いており、奥歯や歯と歯茎の間の汚れ除去に効果を発揮します。

矯正中は、ワイヤーがあることで磨きにくくなる歯と歯の間や、ブラケットの間の汚れを落とすことに役立ちます。

歯間ブラシ SSS

歯間ブラシは、より細かい部分の汚れを落とすことに適しています。「SSS」とは歯間ブラシのサイズのことであり、細目のサイズを選ぶことで、歯と歯の間や、ブラケットの側面など歯ブラシでは落としきれない汚れを落とします。

矯正中の患者様の経過と、矯正中の歯磨きに使っている歯ブラシや補助用具についてもご紹介しました。今後の経過もお楽しみにしていてください!

ページを見る

049-258-7475

049-258-7475